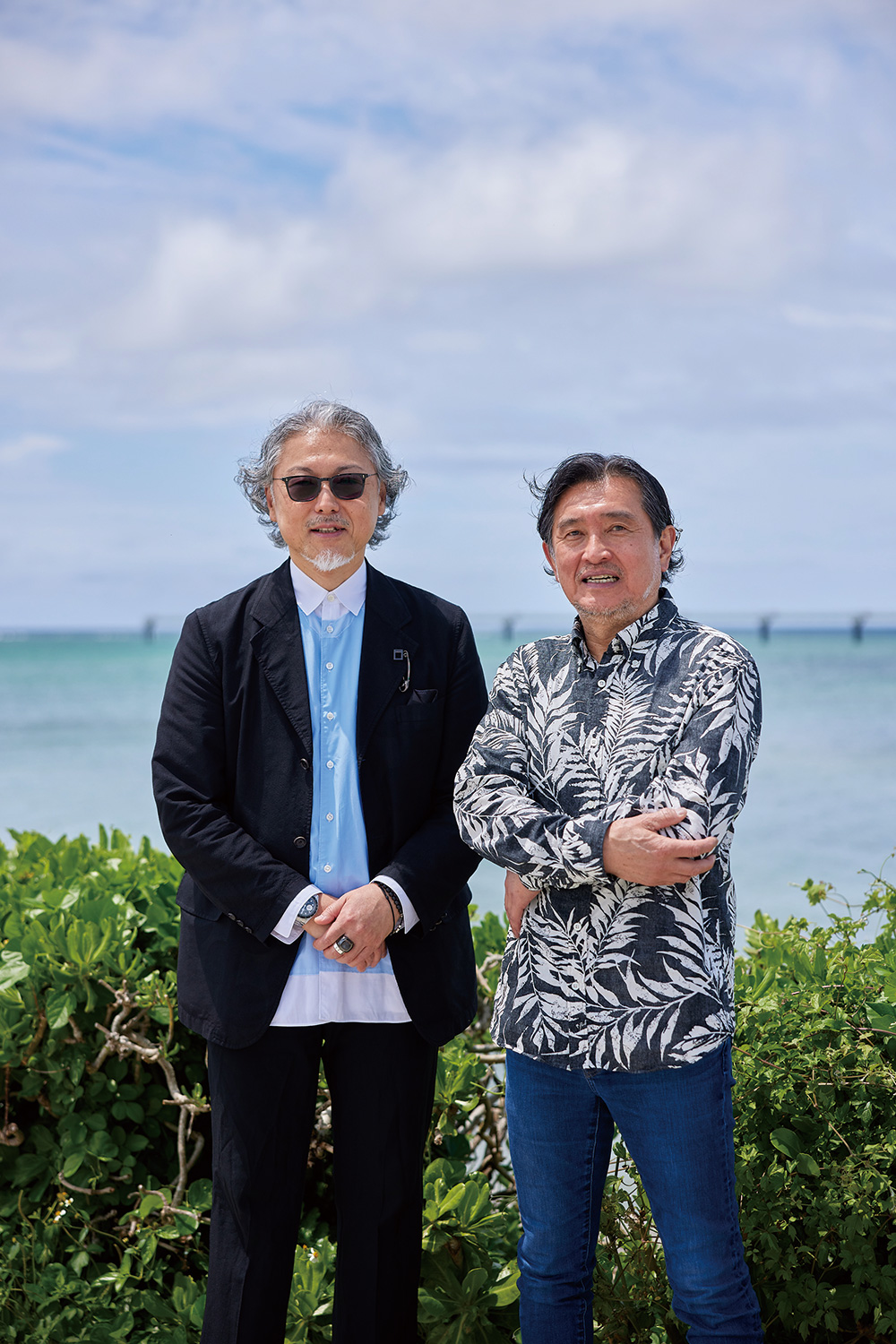

Sustainability Dialogue対談:未来のまちづくりについて

2025年度実施佐々木 靖浩

株式会社スペース 代表取締役社長

國分 裕正氏

街制作室株式会社 代表取締役社長

全国に事業拠点を持ち、重要課題の一つとして「地域コミュニティーへの貢献」を掲げるスペースが目指すまちづくりとは。

また、まちづくりへの支援を通じて地域や社会にどのような価値を提供していこうとしているのか。

当社パートナーでもあり、まちづくりの第一線で活躍されている

街制作室株式会社代表の國分裕正氏をお招きし、沖縄で、未来のまちづくりについて対談を行いました。

地元の人たちが誇りに思えるまちづくりを

街制作室・スペースそれぞれに、日本各地で地域の歴史や文化が根付いたまちづくりへの支援を展開されています。その考え方についてまずお聞かせください。

國分氏地方都市で再開発やまちづくりの仕事に携わらせていただくとき、よく言われるのが「東京のものを持ってきてほしい」ということです。でも、それをやってしまったらいい街にはならない。われわれは「風土の継承」という言い方をしますが、その土地の歴史や文化、風習などを、現代的なかたちに変化させながらもしっかりと残していく。どの街にも必ずその街ならではの魅力があります。地域の良さをより輝かせて、地元の人たちが誇りに思えるようなまちづくりをしないと、街はダメになってしまうと思うんです。

街制作室株式会社 代表取締役社長 國分裕正氏

代表を務める街制作室株式会社では「風土の継承」「コミュニティの創造」「自然との共生」を軸に、地域文化が根づく街づくりを手掛ける。これまで国内外での街づくり、都市再開発、地場文化発信拠点、屋台村など、約30年間で500か所以上の街づくりや施設づくりに携わっている。

佐々木東京と同じテナントが入った「ミニ東京」のような施設も各地で増えていますが、それでは面白くないですよね。おっしゃるように、その地の風土や歴史にスポットを当てて、地域の方が誇りに思える施設、街並みをつくっていかなくてはならないと思います。

國分氏今、30年以上前にできたある大型ショッピングモールの再生計画に携わっていますが、そこもそのままショッピングモールとして新しくするのではなく、地元の観光資源などを生かして再生していこうと考えています。全国チェーンの大型施設であっても、やはり土地に根差した場所にしていきたいと思うんですね。

特に、大事にしているのが文化です。商業施設であっても、店の数が多い、商品が豊富だというだけでは面白い施設にはなりません。その土地の食文化、生活文化を体感できることが絶対に必要だと考えています。

例えば、今から15年ほど前に鹿児島駅前に屋台村をつくったのですが、そのときも「鹿児島の文化を伝えていく」ことがコンセプトでした。食やお酒だけではなく、地域の言葉──鹿児島弁を体験してもらえる施設にしようと考えたんです。

佐々木方言は、最近あまり使われなくなっていることも多いですね。

國分氏鹿児島でも、若い人はあまり使いません。それで、出店者従業員への「鹿児島弁講習」を実施して、お客様を鹿児島弁でお迎えできるようにしました。それによって、他の場所にはない楽しさを感じてもらえると同時に、方言を使うのは恥ずかしいことじゃない、かっこいいんだ、と地元の人たちに感じてもらえる場にもなるのではと考えたんです。

佐々木いいですね。私たちも大型商業施設での仕事が多いのですが、どの施設でも金太郎飴のように同じものにするのではなく、「その施設ならでは」「その地域ならでは」をつくり上げなくてはならないと常に考えています。

そのために、周辺の調査から始めて、役所の方など地域の人たちと関係をつくりながら、どんな施設が望まれているのか、何が地域の方たちに喜んでいただけるのか、声を拾い上げていくようにしています。とにかく地域のことをしっかりと把握した上でお客様に提案することが大事だと思うので、本当はその地域の出身者など縁のある社員が担当できると一番いいなと思っているんです。

國分氏私たちは、地方都市で仕事をするときは基本的に地元のデザイナーやクリエーターなどと組むようにしています。「よそ者が勝手にこんなものを建てて」ということにならないよう、地元の方たちとチームをつくって完成させていくんです。

佐々木その土地のキーマンと親密な関係を結んで、関係性を広げていくということですね。さらに実績が重なって、どんどん動きやすくなっていく。

國分氏実績と人脈ですね。沖縄でもわれわれは25年前に初めて仕事をさせていただいたのですが、積み重ねによって、今では非常に仕事がやりやすいと感じるようになっています。

街制作室株式会社 代表取締役社長 國分裕正氏

代表を務める街制作室株式会社では「風土の継承」「コミュニティの創造」「自然との共生」を軸に、地域文化が根づく街づくりを手掛ける。これまで国内外での街づくり、都市再開発、地場文化発信拠点、屋台村など、約30年間で500か所以上の街づくりや施設づくりに携わっている。

地域の良さを発展につなげる

「地元の人たちが誇りに思えるまちづくりを」というお話ですが、「東京のものを持ってきてほしい」と考えている地域の人たちに、その地域の良さを再認識してもらうための工夫はありますか。

國分氏「自分たちの地元には何もない」と思っている人たちに「そんなことはない」とわかってもらうのはかなりエネルギーの必要なことでもありますが、そこが欠けるといいまちづくりにはならないと考えています。

地域の魅力に気づいていただくには、一番は結果的につくった施設が評価されることですね。例えば、その場にわざわざ全国から人が集まって地のものを楽しんでいただけたら、それが地元の人たちの誇りになります。そこに至る過程では、他の地域の成功事例などを紹介することが多いです。

ロケ地:沖縄県「瀬長島ウミカジテラス」

ロケ地:沖縄県「瀬長島ウミカジテラス」

多くの地方都市では人口減少も深刻な課題になっていますが、まちづくりを通じてそこにどう貢献していけるとお考えでしょうか。

國分氏人口減の問題は、産業振興と両輪で考えていかないと解決できません。そこで、例えば屋台村のような施設をつくるときには、そこに入れる店舗のうち3~5割程度は、大きな企業ではなく自分で商売をやろうとしている起業家の方のお店を選定しています。彼ら彼女らがそこから商売を発展させていければ街にとどまってくれるでしょうし、そこからまた新しい展開も見えてくるでしょう。そのように、新しい産業づくりをまちづくりの中に入れ込んでいく必要性を感じています。

佐々木人は雇用がないと生活できないし、生活者がいて初めて街は潤うんですよね。私たちスペースの強みは全国各地の主要都市に本部を置いて、地域のお客様と直接やりとりしながら事業を展開していけるところです。

「明日が、笑顔になる空間を。」というのが私たちのコーポレートスローガンです。私たちが全国各地の地域ごとに、その地域のお客様やそこで働く人を巻き込みながら共に持続的なまちづくりを広げていく。それによって、地域の方たちに笑顔になってもらうことがとても重要だと、改めて感じています。

國分氏私は地域貢献とは、そこにいる人たちが住み続けたいと思える街をつくることだと思っています。商業施設も、住環境や公共サービスも含めて、その街が好きで住み続けたいと思ってもらえるまちづくりができれば、人口減少にもブレーキがかけられるんじゃないでしょうか。

佐々木地域の人たちの生活の場をつくる。働く人が増えて、住む人が増えて、商業が潤って街も発展していく―。スペースのビジネススタイルの強みを生かして、課題解決につながる貢献をしていきたいですね。

「サードプレイス」がもたらすもの

國分さんはご著書※などを通じて、自宅(ファーストプレイス)、職場(セカンドプレイス)とは異なる「サードプレイス」の重要性を発信されています。この「サードプレイス」についても、改めてお考えをお聞かせいただけますか。

國分氏私たちが手掛けているのも、多くは「サードプレイス」といわれる場ですが、実は自分が毎日行きたいと思える場所をつくっているだけなんですよ。オルデンバーグというアメリカの社会学者が提唱しているように、サードプレイスの多い街は豊かな街だと思うので、今後もサードプレイスといわれるような場所づくりには力を入れていきたいと考えています。

佐々木家とも仕事場とも違う、人と人が触れ合う交流の場、気持ちが安らぐ場所ですよね。好きな音楽がかかっている場所がいいとか、ゆっくりお酒が飲める店がいいとか、どういう場所がいいのかは人によって違うけれど、安らげる場所があることで街は確実に良くなっていくんだと思います。

國分氏サードプレイスがあることによって、普段の暮らしが豊かになり、いい仕事もできるようになる。そうあってほしいと思っています。

佐々木日常が大変だからサードプレイスに逃げるという意味ではなく、サードプレイスがあるからこそ日常で頑張れるという構図ですね。

國分氏サードプレイスに欠かせないのは人との会話だと考えているのですが、昔は銭湯などがその役割を果たしていたんでしょうね。

佐々木そうですね。おじいちゃんから子どもまで広い年齢層の人たちがやってきて、そこで会話が生まれる。子どもは年配の人に遊びを教えてもらったりもする。そんなふうに居合わせた人同士が気軽に言葉を交わすような場は、今は少なくなっていますね。

國分氏もちろん、今は人々の生活スタイルも変わっているから時代に合わせていかないといけないですが、機能としては同じような場所をつくり続けていきたいし、それが日本にとっても必要だと思っています。

佐々木昔の銭湯が担っていた役割を、今の時代だとどんな空間が果たすことができるのか。そこも、われわれが考えて提供していかないといけないんだろうと思います。

- 國分 裕正『人が集まる場所をつくる―サードプレイスと街の再生』(2019)

自ら経験して、体感することが大事

それぞれの会社の人材育成についてもお聞かせください。まちづくりや商業施設の開発においてはプロデューサーの役割が非常に重要ですが、そうした人材をどう見いだして育てていこうとされているのでしょうか。

佐々木まず大事なのは会社の理念やMISSION、VISION、VALUEと、そこに込められた想いをしっかりと社員に浸透させていくことだと思います。

「その上で、例えばコミュニケーション能力が優れた人など、能力のある人材を見極めてチームリーダーやディレクターに指名して、マネジメント能力のある優秀な社員と共にプロジェクトを任せていくのが基本です。私自身も当時そういう経験をさせてもらったことが今につながっていますし、プロジェクトを担える人間が、やがては会社を背負う存在になっていくというように、次の世代に継承していくことは大切にしていきたいと思います。

國分氏私がいつも社員に言っているのは、より多くの場所を見て、より多くの人と会え、ということです。そうした経験によって物事が、時代が見えるようになり、それが優れたプランニングにつながっていくと思うんです。

佐々木それは、ただ人の話を聞くだけではダメで、自分で経験を積んで体感しないとわからないところがありますよね。

國分氏そうなんです。私たちの仕事の多くは場所づくりですから、そこの土地を見たときに、「あ、これがつくれるんじゃないか」というアイデアが浮かんでくるようでないといけない。そのためには「こんな施設がある」「こういう場所ならこういうものがつくれる」という引き出しがないとダメです。その引き出しを、いかに多く持つかが大事なんだと思います。

佐々木國分さんが引き出しを豊富に持っていらっしゃるのも、いろんな経験を積んで、たくさんの人とご縁をつないでこられたからなのでしょうね。より多くの場所を見てより多くの人と会うことを積み上げていく。社員に対して、会社が意識的にさまざまな場所や人との出会いの機会を与えることも重要だと考えています。

想いを継承しつつ、手法を進化させていく

未来に向けたまちづくりの在り方について、お考えをお聞かせください。

國分氏私は、あまり「未来はこう変わるからこう変えていこう」ということは考えていません。今やっていることをやり続けることが大切だし、それこそが未来につながっていくと思っています。「変える」ことよりも、その地域、その街が持っているいいものをどう守りつないでいくかを考えることが大事なんだろうという気がしています。

佐々木私も、未来を変えようということではなくて、必然的に世の中は変わっていくものですから、変化とどう向き合って進化していくのかが問われると感じています。変えるべきものと変えてはいけないものがある。そういう意味で、ここまでお話ししてきたようなまちづくりの軸となる想いや魂みたいなものはつないでいきながら、手法としてはいいものを積極的に取り入れていくということは必要だろうと考えています。

最後に國分さんが今後のまちづくりにおいて、スペースに期待したいことをぜひ。

國分氏私たちの会社はまちづくりのプラン、プロデュースに特化しているので、実際に施設の設計や工事をするという段階になると、自分たちだけではできません。スペースさんは企画から施工まですべてできるので、互いに補完しながら、今日お話ししたような視点から一緒にまちづくりを担っていけたらいいなと思います。

佐々木いいですね。私たちも、自社だけの力ではなく御社のように専門特化している会社とコラボレーションすることで、よりいっそう地域貢献につながる成果を生み出せるのではないかと考えています。これからも一緒にいい仕事をしていきましょう。

沖縄の青い空と熱い日差しの下で!!

- 本ページに記載の部署・役職は原則としてダイアログ実施時点のものです。