Sustainability Dialogue「捨てない空間づくり」への挑戦

2024年度実施2023年度に、従業員からの事業提案制度の第1号案件としてスタートした「リプロダクト推進室」。

企画提案からデザイン・設計、施工、運営・メンテナンスまで一貫してできるスペースだからこそ挑戦する「捨てない空間づくり」。

スタートのきっかけから現在に至るまでの取り組みを、発案者でもある龍澤室長に聞きました。

リプロダクト推進室 室長

龍澤 知佳

- 肩書きおよび所属は2024年6月のものです

リプロダクト推進室 室長

龍澤 知佳

「捨てない空間づくり」のアイデア

もともと大学で古代ローマ建築について研究していたこともあり、古い建物などがそのまま受け継がれているヨーロッパの街並みを見ては感動したと同時に、どうして日本はすぐに古いものを壊してしまうんだろう、なんとかもっと使い続ける方法はないのかな、という思いがずっとありました。

仕事を始めてからも、思っていたよりも短いスパンでつくり替えられていく施設などを見て、自分の関わった施設を家族に伝えようと思っても、次の年にはなくなっていることがあり得るという点はとても残念に感じていました。それもあって、コロナ禍のあるとき、部署の仲間とざっくばらんな意見交換をしていた場で、「捨てない空間づくり」というアイデアを出したんです。

そのときはメーカーの廃番商品を空間パッケージに替えて売るような提案ができないか、という程度の話でした。その後に社内で誰でも参加できる「事業提案制度」ができて、こういうことを考えている社員がいることだけでも会社に知ってもらいたいという思いで応募しました。

ほとんど周囲に相談することもなく一人で突っ走った感じではありましたが、思いがけず、会社に提案を採用していただいて。2023年1月の「リプロダクト推進室」の立ち上げに至りました。

大切にする3つの活動方針

リプロダクト推進室では、会社全体のサステナビリティ重要課題ともリンクさせながら、3つの活動方針を掲げています。

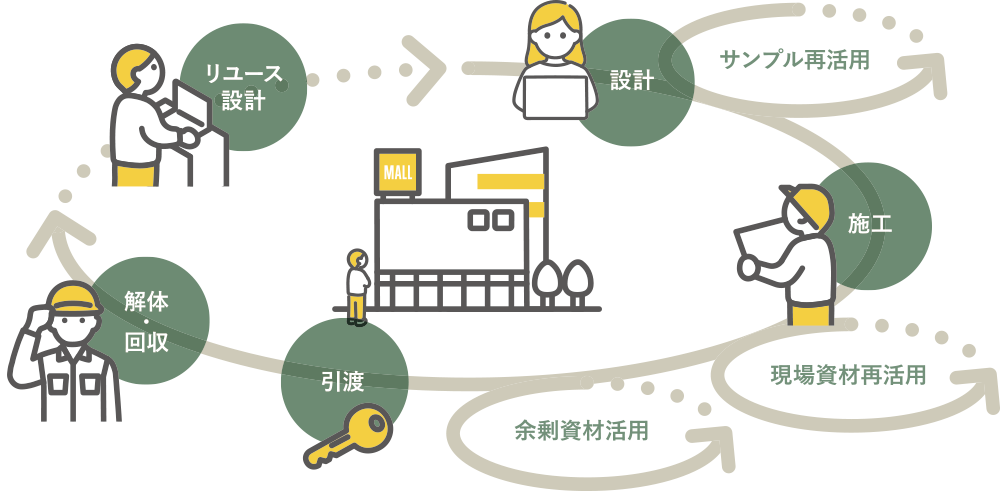

1つ目が「環境負荷の低減」として「設計・施工時の廃棄物を抑制します」。これは、スペースの業務に沿って、どうごみを減らすかという取り組みです。具体的には、設計段階から廃棄物の少ない施工方法を検討する、施工過程でリユース可能な資材や余剰資材の活用を促進するといったことが挙げられます。ボリュームが大きいのはやはり店舗などを解体する際の廃棄物ですが、実は設計のときにもサンプルなどのごみがたくさん出ますし、入店工事の際にも多少なりともごみは出る。しかもその中には、新品に近いきれいな状態のものもたくさんあるんです。そうしたきれいなものをきれいなまま捨てることにもっと違和感を持って、使い回すことを当たり前にしていきたい。これは、工事に直接関わらない社員にも参加してもらえる取り組みだと思っています。

2つ目は「持続可能な調達の推進」として「モノや空間の2周目以降を見据えたものづくりをします」。例えば接着剤を使わず家具をつくる、不要になった後も他のものにアレンジしやすい素材を選ぶ、使い終わった後は分解してコンパクトにできる工法を選ぶことで、解体後の運搬・保管をしやすくする……。リサイクルやリユースを進めるだけでなく、使い続けることも重要な資材運用だと考えています。デザインだけではなく製作や保管など、あらゆる場面にものの循環を生み出す考え方を取り入れていきたいです。

そして3つ目は「多様性の尊重」として「あらゆる“リプロダクト”に関連する取り組みを活性化します」と掲げました。どんな取り組みも一人ではできませんし、設計担当の人だけ、制作担当の人だけでできるものでもない。みんなで知恵を出し合ってやっていきたいという思いがまずあります。それに、社員にもパートナーさんにも色んな人たちがいます。男女もそうですし、若い世代も、ノウハウをたくさん持っている定年間近の人もいる。実は、担当している仕事は施工だけど、設計段階でより効率化できるアイデアを持つ人もいるかもしれません。そういう人たちが、もうちょっとお互いの業務の枠を越えて、多様性のあるものづくりができたら、“リプロダクト”に関連する取り組みももっと活性化させていけるんじゃないか。そんな思いから掲げた方針です。

スペースが取り組む3つのリプロダクト

01

環境負荷の低減

設計・施工時の廃棄物を抑制します

02

持続可能な調達の推進

モノや空間の2周目以降を見据えたものづくりをします

03

多様性の尊重

あらゆる“リプロダクト”に関連する取り組みを活性化します

意識醸成から始める

もちろん、今お話しした廃棄物の抑制に関しては、お客様との直接のやりとりの中では、すでに多くの案件で行われてきていることです。ただ、この先はそれを横につないでシステム化することで、より効果的な取り組みを進めていけるようにしたい。といっても、なかなか自分が担当する案件以外に目を向けてもらうのは難しいところがあるので、社内での意識の醸成や浸透の取り組みに力を入れています。

そのための小さな試みとして、社内でも「クリアファイルの複数回使用」の取り組みを始めています。これまでも、社内で使う際は普通に再利用されていたと思うのですが、お客様には新品をお渡ししたほうがいいという雰囲気がありました。そこで、ちょうど「(クリアファイルの)再利用で環境保全」というシールを作っているパートナー企業がいらしたので、複数回使用しましょうと呼びかけるのと一緒に、シールを貼って再利用であることをわかるようにしました。こういうものがあればお客様にも使いやすいかな、と思ったのですが、最近はシールがなくても何度も使っているという社員の声も増えてきています。また、昨年末の社内の大掃除のときには、何をどれだけ捨てているのかを知るために、出てきたごみの分別をしてみました。社員からは「こんなにいっぱい捨てていたんだ」という声もあって、自分が出しているごみに少し関心を持ってもらえたように感じました。これを次のアクションにつなげていきたいと思っています。

単にクリアファイルの再利用や目の前のごみの分別に取り組んで終わりではなく、それが意識の改革につながって、中長期的には原価率の削減や受注の増加にもつながることが必要です。ただ、エリアごとに顧客基盤や考え方も違うし、地域性もあります。そのため、事業部長や本部長と密に意見交換や相談をさせてもらって、現場への落とし込みを進めています。

挑戦の輪を広げる

社外との連携によるさまざまな“リプロダクト”なプロジェクトも生まれてきています。お客様やパートナー企業の方と「難しそうだけどやってみましょう」というかたちで前向きに連携を始めています。こだわりを持ってさまざまなことに取り組む方々と意見交換をする中で、サステナブル素材の開発をはじめ、環境に配慮した店舗デザインの創出、地元企業などを巻き込んだ環境保全ネットワークの構築支援……ここからさらに、企業だけではなく行政や学術機関など、さまざまな方とのつながりをつくって取り組みを進めていければと、想いは広がっています。一例ではありますが、お客様やパートナーが集まる「SCビジネスフェア2024」では、二次利用できるブース設計にするなどリプロダクト推進室の考えを反映し、コミュニケーションの機会とさせてもらいました。

地道に長期視点で継続していく

以前、上司に「我々がやるのは身の回りのごみ拾いのようなものだよ」と言われたことがあります。周囲のごみを拾ったからといって、すぐに地球全体がきれいになるわけではない。それでも、やらないよりやったほうが確実に良くなる。できることからコツコツと継続することに意味があるんだというお話でした。すぐに成果が出なくても地道に活動を続けることの大切さを認めてもらったような気がしましたし、そういうふうに活動していこうと改めて思いました。

私自身のリプロダクト推進室室長としての任期は一旦2024年度までなのですが、「捨てない空間づくり」は、もっと長期的な視点で取り組まなくては成果が出てこないものだと考えています。この先、ずっと継続して取り組みを展開していけるように、社内への意識浸透を進めながら、活動の地盤を固めていきたいと思っています。

- 本ページに記載の部署・役職は原則としてダイアログ実施時点のものです。